习近平:听君一席话,胜读十年书

——十四评《习近平在厦门》系列采访实录之《像习近平同志这样对地方志感兴趣的领导真不多见》

古语有云:“听君一席话,胜读十年书。”想必很多人在生活中都曾有过这样的感触,学习遇到难题获人指点时的“豁然开朗”,工作遇到瓶颈得人提点时的“醍醐灌顶”,情绪低迷受人宽慰时的“一语惊醒梦中人”……其实,习近平总书记也曾发出这样的感慨。我们都知道,习近平可是个“资深书迷”,从“一物不知,深以为耻,便求知若渴”,到走30里路去借书;从政务繁忙时坚持“经常能做到的是读书”,到暖心劝诫领导干部“少一点应酬,多用一些时间静心读书、静心思考”……一路走来,习近平读书不辍,把读书学习作为一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。正是因为“爱读书”,让他在演讲中总能引经据典、妙语连珠,对名著经典如数家珍,对诗词名言信手拈来,让听者叹服。能让这样的书迷发出“听君一席话,胜读十年书”感慨的人想必不一般。下面,让我们一起去看看习近平是在何时何地因何人发出这样的感叹。

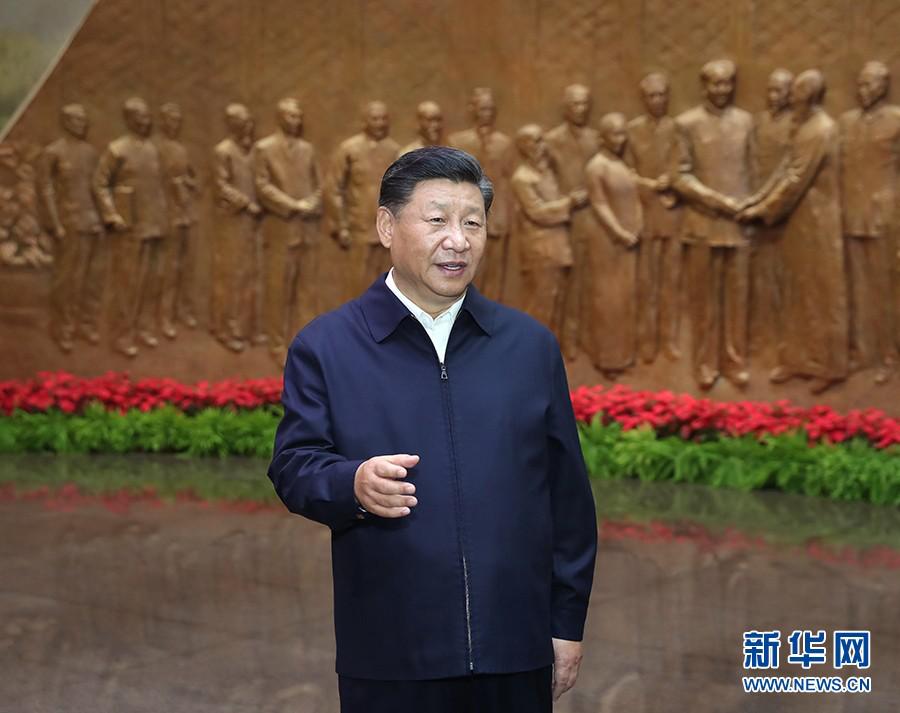

尊史重志,求知若渴。据《习近平在厦门》系列采访实录受访者洪卜仁(时任厦门市地方志办公室副主任)回忆:1985年6月,习近平刚到厦门担任副市长,就急于找书了解厦门的历史和民俗民情,而后通过他人介绍找到了洪卜仁,便向他借阅地方史志。洪卜仁回忆说:“当时借给习近平同志的书,有道光版《厦门志》,也有我主编的《厦门地方史讲稿》。”过了一段时间,习近平又约洪卜仁到他的住处详聊,请洪卜仁给他讲讲厦门的历史。俩人就在卧室里边喝茶边聊天,非常投机,一打开话匣子就停不下来,不知不觉便聊到晚上11点多。据洪卜仁回忆:“习近平同志送我出来,握手告别时说:‘听君一席话,胜读十年书。’我赶紧说:‘过奖了,不敢当。’按说我们是上下级关系,他本可以不跟我说这样的话。但听得出来,他这话是言之由衷的。他这么说,让我非常感动。”短短一段对话,让我们看到了求知若渴、礼贤下士的习近平。“千金易得、知己难求。”从相谈甚欢中,可以得知俩人对于许多问题见解一致且能相互启发,这对认识历史、了解地区、做好工作有很大帮助。可见在工作生活中,我们要多和有学问有思想有经验有能力的同事朋友多多交流,可能几句话就能够帮助我们在认识事物、解决问题上提升一个境界。“一邑之典章文物,皆系于志”,地方志不仅反映了我国各个时期、各个地区、各个民族的社会实际情况,还记载了各个地区的气候、地貌、山川、城镇、矿产、动植物等分布情况,成为自然、政治、经济、社会、文化的历史和现实记载的重要资料库,具有存史、教化、资治等功能。“治天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴。”习近平曾多次强调,历史是最好的教科书,是最好的老师,可以传递智慧,可以启迪后人。“在中国的史籍书林之中,蕴涵着十分丰富的治国理政的历史经验。”2006年习近平在温州市苍南县考察台风“桑美”灾后重建工作时,调阅了《苍南县志》,并在与当地领导座谈时大段朗读了书中关于台风的记载,告诫地方干部要以史为戒,认清台风活动以及影响浙江的规律,科学决策,不断提高防台风抗台风和处置各类自然灾害的能力。习近平在担任上海市委书记期间,也曾专门要求报送《上海通志》,以备查阅。正是这“所到之处必看《地方志》”的习惯,给了他治理城市的智慧、治国理政的思路、应对问题的经验。当主持“厦门市2000经济社会发展战略研究”时,他从历史中汲取的力量就体现了出来,只有将历史理解透彻,才能有对未来的正确判断。

开卷有益,陶冶性情。洪卜仁谈到:“这次谈话,让我觉得习近平同志和我当年接触过的有些领导相比,确实有点不一样,感觉他很不平凡。首先,我感觉和他之间没有领导与被领导的鸿沟。他是副市长,我是市政府工作部门一个副主任,差得老远的,但我感觉他没有把我放到下属的位置上,而是虚心与我探讨历史问题。再就是感觉我们之间没有代沟。1985年,我已经将近60岁了,他那年才32岁。虽然我们的谈吐和表达有时候会有不一样的地方,但我们谈话是非常融洽的。我们聊天的时候,有什么讲什么。从聊天中能够感到,他非常想了解厦门的情况。像他这样对地方志、对历史重视的领导真是不多见的。还有就是感觉他非常平易近人,谦和礼貌。他称呼我‘洪老师’,这让我感到非常亲切。”没有级别上的“代沟”,也没有年龄上的“代沟”,一句“洪老师”,体现了习近平对长者和前辈的敬重、对知识和历史的尊重,也让我们看到了平易近人、谦和礼貌、负责担当的习近平。这与他爱读书爱读史不无关系,“开卷有益”,只有加深对历史的掌握和理解,才能陶冶性情,开阔心胸,才能避免重复历史上的错误,才能从中汲取前行的智慧和力量。只有具有历史文化素养的人,才能拥有历史意识和文化自觉,想问题、作决策时有历史眼光,自觉按规律办事。

读志明史,读史明志。读志可以了解史。习近平读《地方志》,既是对所辖地区风土人情的了解,也是给自己未来努力树立的明确目标。他不仅通过书本学习,还善于谦虚求教,在河北正定县工作时,他常常深夜拜访文化名人贾大山;工作遇到难题时,他不分对象,虚心请教:“我是来学习的,希望得到你们的帮助和指教。”言语诚恳,态度谦逊。这些都奠定了习近平准确看待地方发展的辩证历史唯物主义观。读史可以明智,可以知兴替。习近平爱读史、爱读志,他的阅读清单里,有大量的历史典籍:《史记选》《汉书选》《世界通史》《现代欧洲史》……“在中国的史籍书林之中,蕴涵着十分丰富的治国理政的历史经验。其中包含着许多涉及对国家、社会、民族及个人的成与败、兴与衰、安与危、正与邪、荣与辱、义与利、廉与贪等等方面的经验与教训。”这是习近平的读史心得。欲知大道,必先知史。在习近平看来,历史是一个民族、一个国家形成、发展及其盛衰兴亡的真实记录,是前人各种知识、经验和智慧的总汇。观成败、鉴是非、知兴替、明规律。习近平思考问题、作出分析、得出结论,一个显著特点就是思接千载、视通万里,坚持把历史、现实、未来贯通起来,为领导干部运用历史眼光看问题树立了典范。

与洪卜仁的谈话,让习近平“胜读十年书”;习近平的一席话,亦让我们“胜读十年书”。知往鉴今,以启未来。历史总是向前发展的,我们总结和吸取历史教训,目的是以史为鉴、更好前进。有“述往事,思来者”,亦有“听君一席话,胜读十年书”,希望今后大家都能读好书、好读书,多分享、多交流,师友相伴,受益终生。